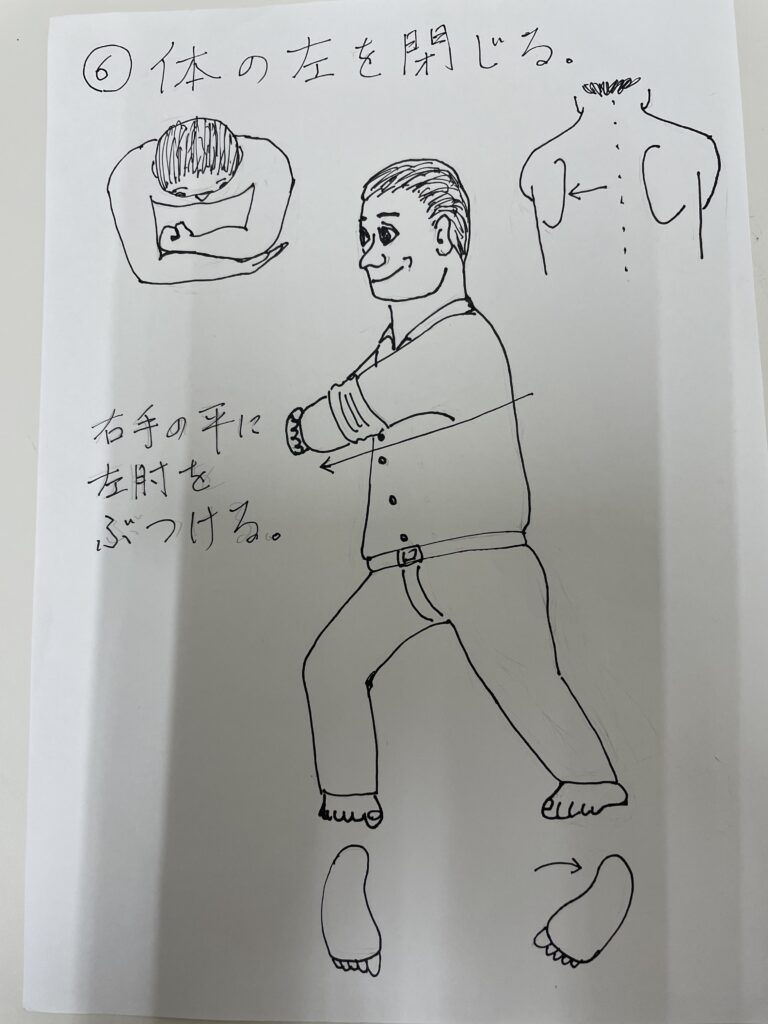

ナイハンチ立ちで、右向きに、身体の両側を開いた状態から、胸を張るように、背中の両方の肩甲骨を強くくっ付けるようにします。その後、左肩だけの力を抜いて、左肩が脱力した状態で、拳を左腰に付けていた左腕を左肩を前に出すようにしながら振り回して、右腕を少し曲げて、右手のひらを自分の方に向けて、右手のひらに左肘を当てます。体幹の運動が目的ですので、強く肘打ちをする必要はありません。やさしく触れる程度でいいです。その際に、左拳は縦にして親指側が上に向くようにします。肘が当たった状態で、右腕と左腕で、上から見て四角形になるようにします。左腕を振り回して、左肘を右手のひらに当てる動きの時に、左踵を少し外側に動かします。

中国拳法でいう発勁は、弓を引き絞ってから、矢を放つようにと聞いていますが、この動きは発勁の練習になっていると思います。背中の両方の肩甲骨を強くくっ付ける動作が、弓を引き絞る動作にあたり、左肩を脱力して、左腕を振り回して、左肘を右手のひらに当てていく動作が、矢を放つ動作に当たるのではないでしょうか。

一般的に空手のナイハンチの型では、左肘を右手のひらに当てる動作では、ナイハンチ立ちは動かさないようにと指導されますが、私が個人的に教えてもらった先生の指導では、左足の踵を外に動かすように言われました。これは鄭子太極拳の足の動きにも似ているように思います。鄭子太極拳では足のつま先を内側に動かすようですが、発勁の際の大切なポイントらしいのです。確かに、左踵を外に動かした方が、身体の右半身を動かさずに左半身だけを閉じる動作を行い安く、やはり発勁の動作の練習なのではと感じます。私が個人的に教えてもらった先生から、唯一褒められのが、この肘打ちの動作でした。他は、ほとんど褒められたことがありませんでした。

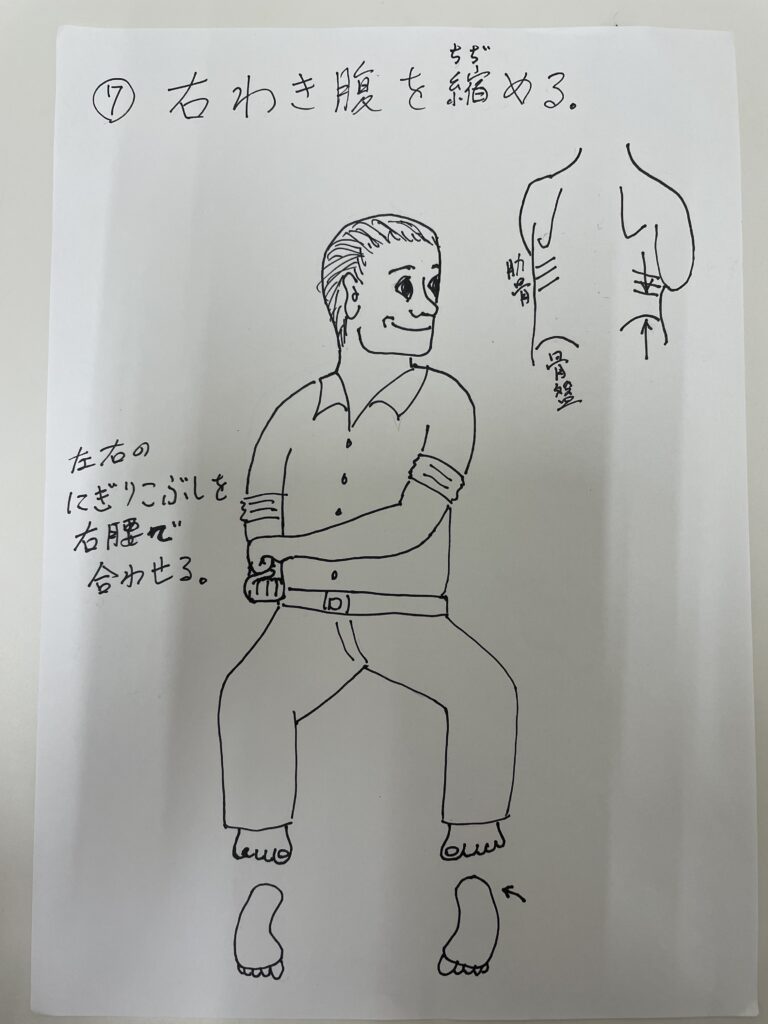

右手のひらに左肘を当てた後、両手を握り、右腰に付けます。右拳は掌側を上に向けて、左拳は掌側を下に向けて、向かい合うようにして、右腰に付けます。左足の踵を戻して、両足先は正面に向けてナイハンチ立ちに戻ります。同時に、首を左に回して、顔は左に向けます。両拳を右腰に付ける際に、右の脇腹を縮めるようにして、次の動作の準備をします。これも、発勁の弓を引き絞る動作にあたります。この脇腹を縮める動作を、沖縄の古い空手では「ガマクを入れる」と呼ぶのだと思われます。

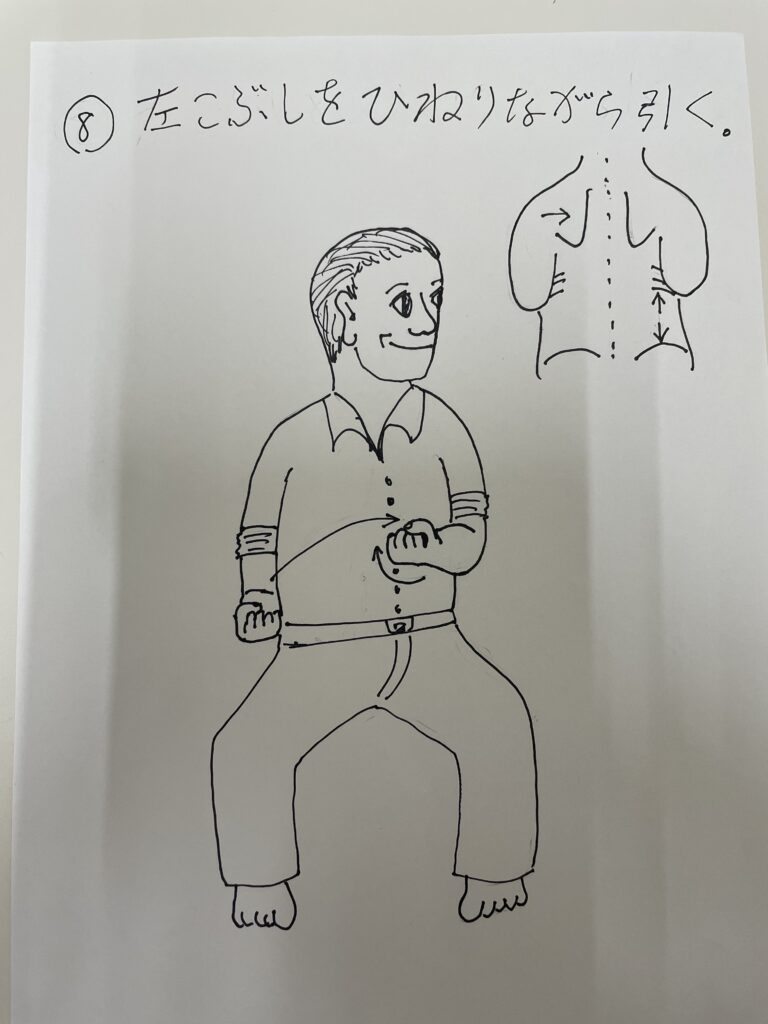

次に、左肩を後ろに引くようにして、左拳だけを、お腹の前を軽く擦るようにして、左脇腹に引きつけます。その際に、左拳は掌側を上に向けます。

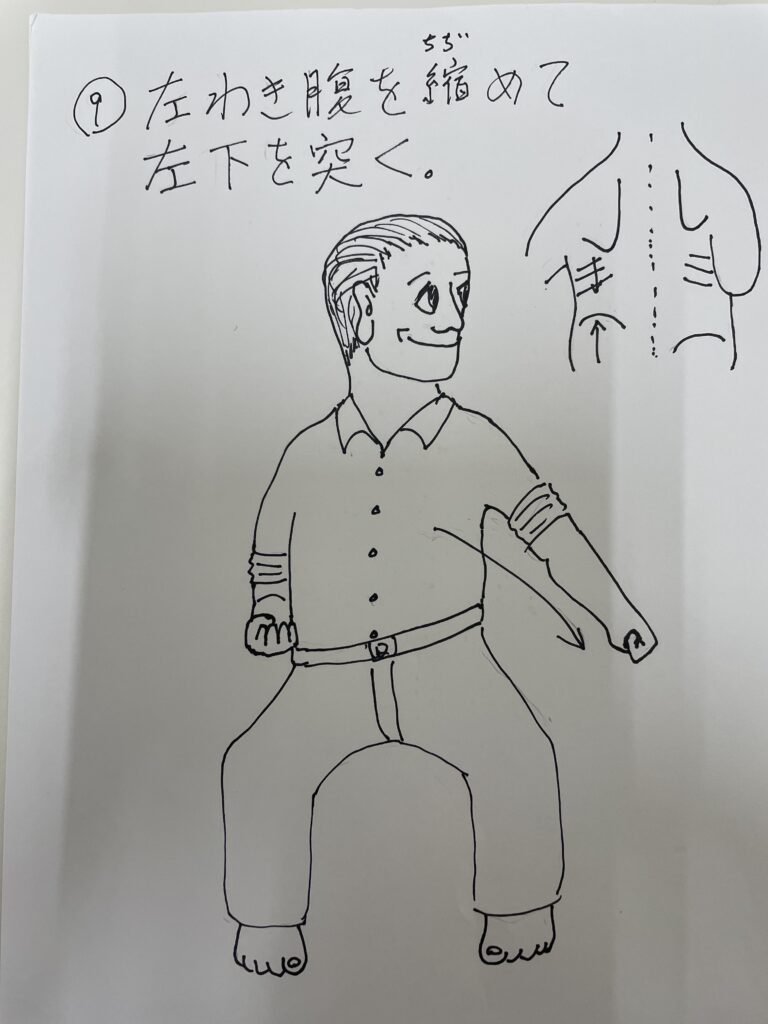

その後、左斜め下に向けて、左腕を伸ばして、左拳の掌側を下に向けます。発勁の矢を放つ動作と考えてもいいです。この際に、左の脇腹を縮めますが、左腕を伸ばすのは脱力の動きで、力を込めないようにします。

古い沖縄の首里手系の空手では、力の取り方は内から外へと言われています。それは、腕を一旦引き付けてから伸ばすことによって、ムチのような動きとなり、動作が早く鋭くなるからだと思われます。これを、沖縄の古い空手では、「ムチミ」と呼ぶようです。ナイハンチ運動法では、身体の動きを体幹で行う練習と考えてください。

コメント