それでは、ナイハンチ運動法を順に説明していきます。

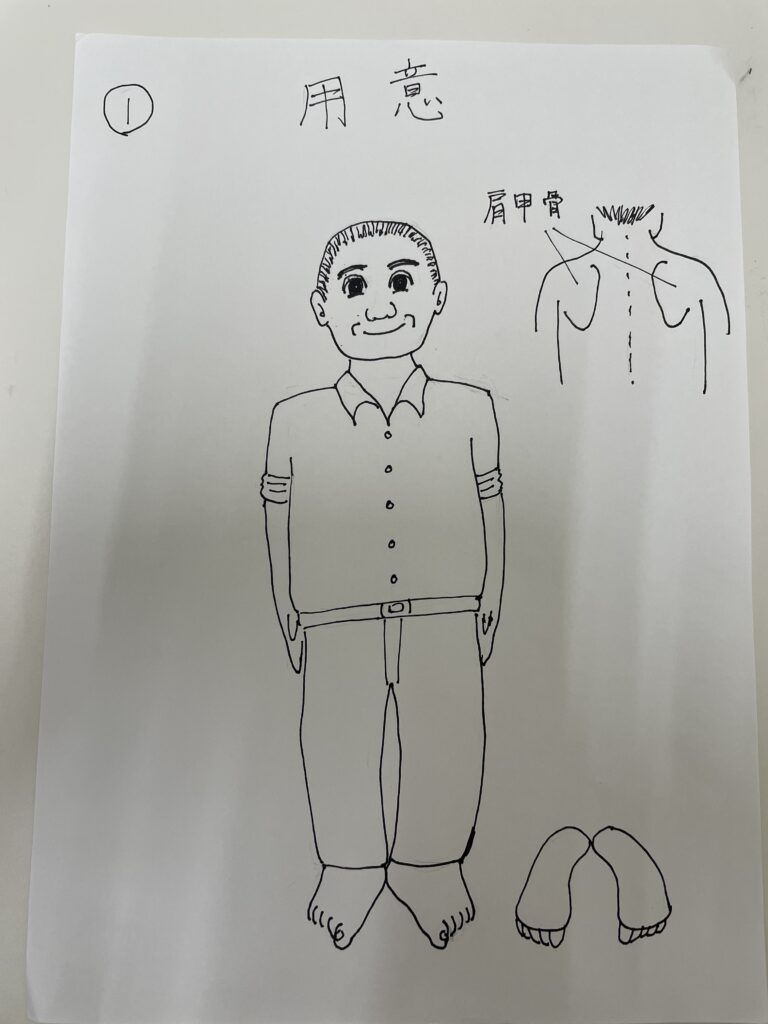

まずは、気をつけの姿勢から入ります。気をつけの姿勢とは、直立して両足の踵をつけて、つま先を60度程の角度で開きます。背筋は伸ばして、真っ直ぐにして、前を見ます。両腕は身体の横につけます。これが、用意の姿勢です。

私の空手の先生からは、ここから、正面に礼をして、一歩下がると教えられましたが、武道として行うなら戦う相手に対する礼は大切ですが、一人での運動法として行うなら、こだわらなくてもいいでしょう。

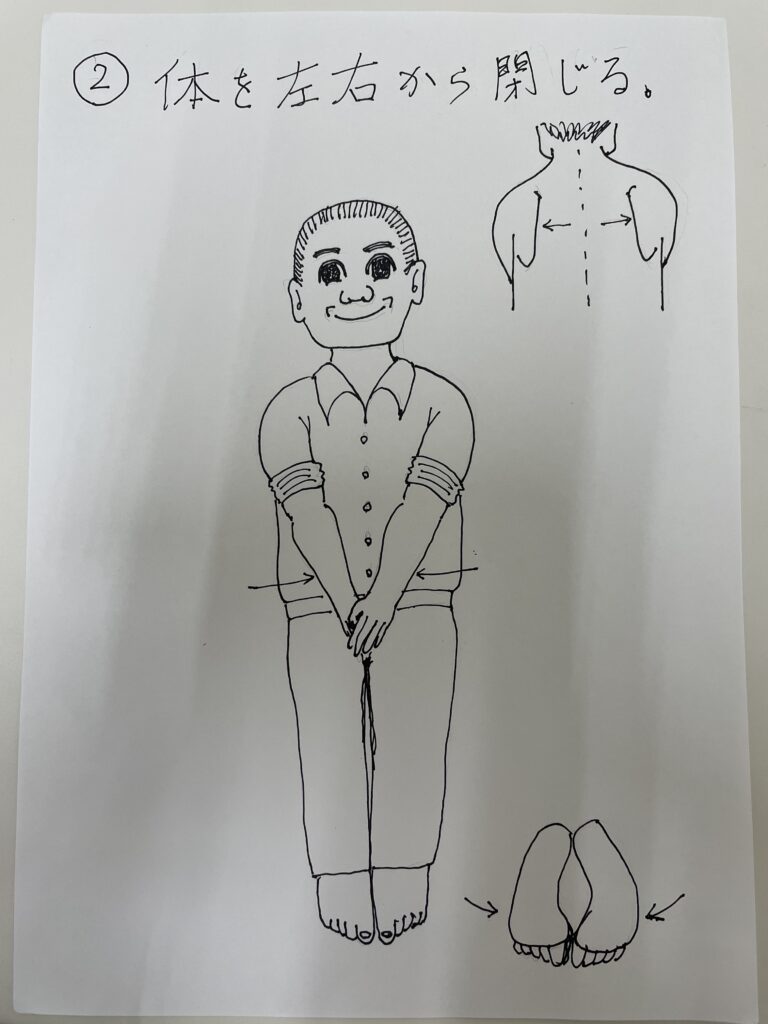

まず初めに、両腕を伸ばしたままで、両手のひらを身体の前で(ちょうど金的の前あたりで)重ね合わせます。両手のひらは自分の方を向きます。右手が身体に近い内側で、左手が外側です。この時に、両肩を前に出して、背中の肩甲骨を左右に離します。それと同時に、両足のつま先をくっ付けて、左右の足をそろえます。これを閉塞立ちと呼びます。以上の動作では、身体の左右を閉じるような感じで、中国拳法で言う「開と合」の身体の両側の「合」の動作ではないかと思います。

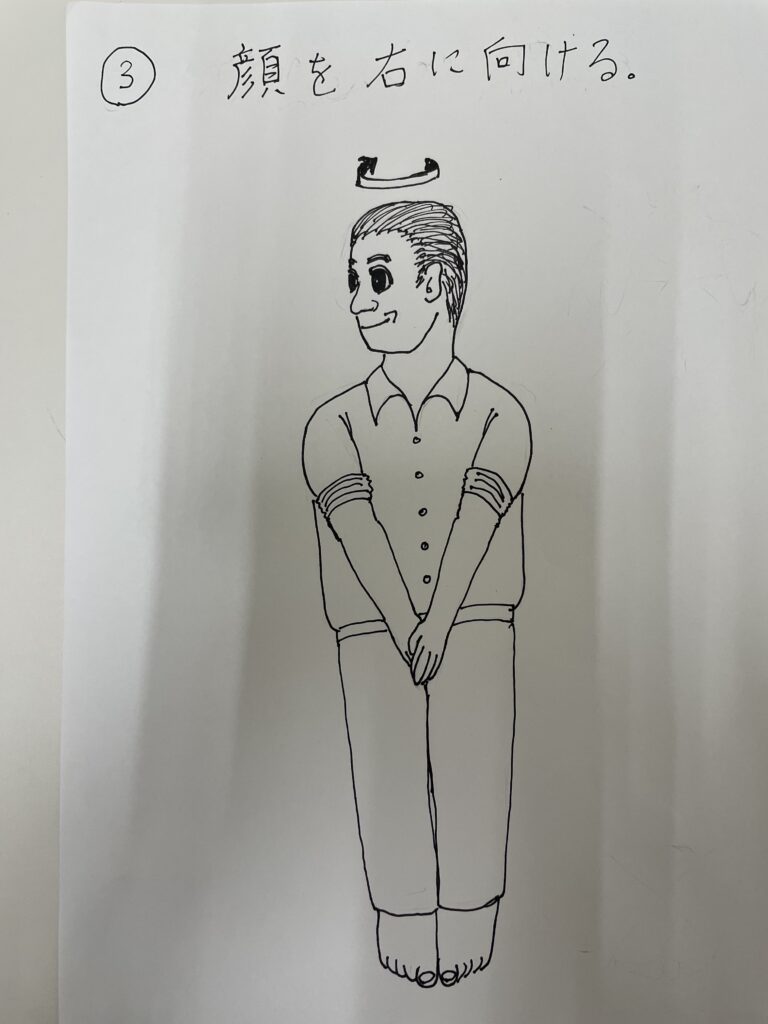

次に、首を右に回して顔だけ右を向けます。単純な動作ですが、体幹の特に上半身の安定には、首の運動も大切になります。これは、空手で巻藁を突く時の衝撃に耐えるためにも必要で、突きの威力に関わると思いますが、格闘を目的としないナイハンチ運動法では、体幹の上半身の安定のための運動と考えてください。実際、首の動きが悪いと、身体全体の動きも悪くなります。

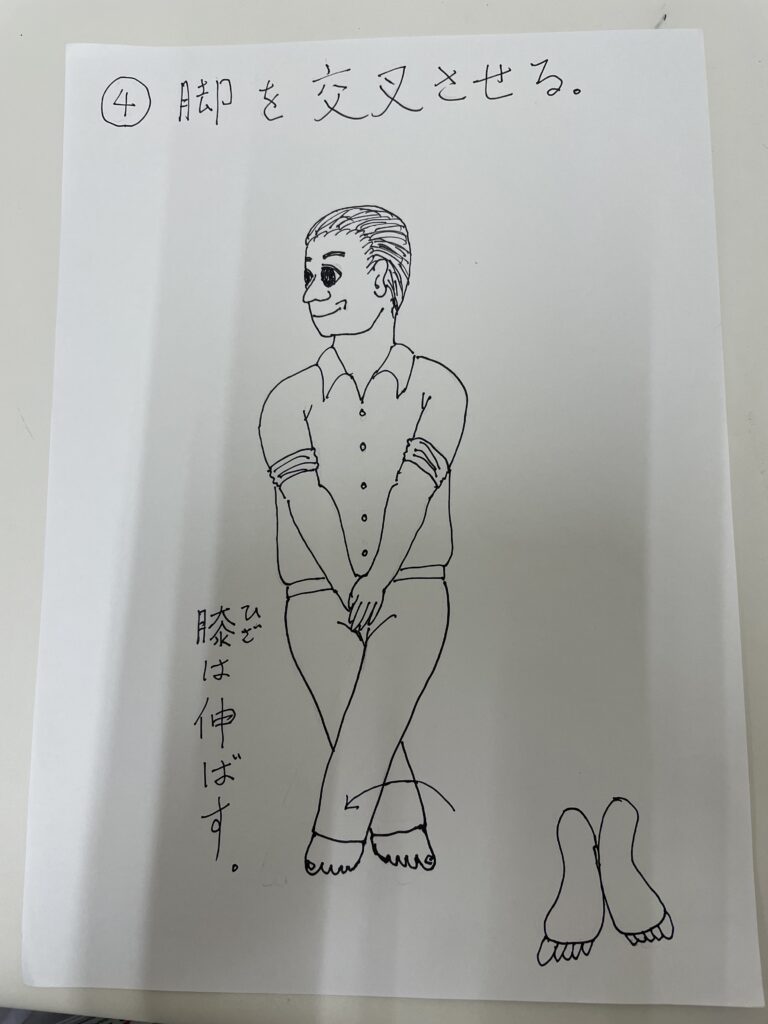

次に、左足を右足の前から右足の右側にくっ付けて床に置きます。両脚を伸ばしたままなので、非常に不安定で、よろけやすいので、ゆっくり行ってください。これは、身体のバランス感覚を磨き、身体の安定のための良い運動になります。

ここから、身体を開く運動に変わります。

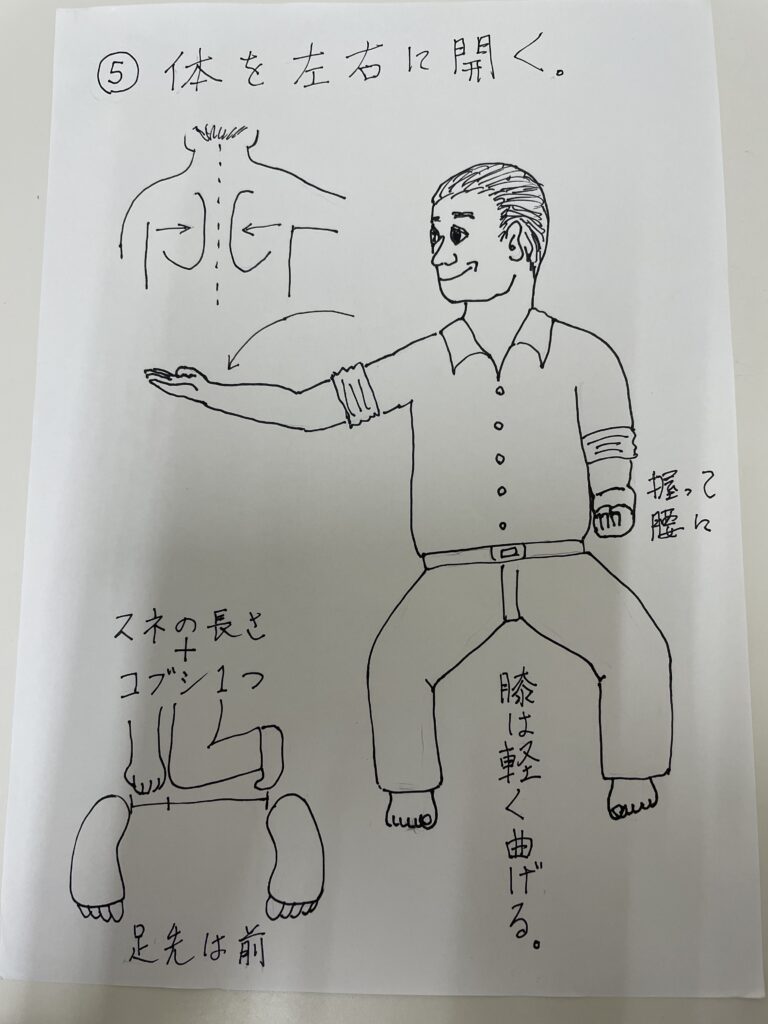

左足に体重を乗せて、右足を右横、肩幅より少し広い間隔で開いて、腰を落として両足に均等に体重を乗せて立ちます。この時、一部の空手の流派では、右脚を大きく挙げたり、蹴り上げたりしますが、私が個人的に教えてもらった先生は、脚を上げることもなく、ほとんど最小限の動きで右足を左足の右側に移動させました。両足の間隔は、スネの長さ+拳1個分の長さと言われています。両足先は真っ直ぐ前に向けて、足先は開きません。この立ち方をナイハンチ立ちと呼びます。その際に、右腕は右横に軽く伸ばし右手のひらは上に向けます。伸ばす時は、右手を上から下すようにします。左手は握って手のひらを上向で左腰に付けます。その際に、両肩は後ろに動かし、背中の左右の肩甲骨をくっ付けるようにします。これが、身体の開いた状態で、中国拳法で言う「開と合」の身体の両側が「開」の状態ではないかと思うのです。

コメント